1998年夏、イギリスに渡るフェリーに乗るためカレーに向かっていた。日が暮れてきて今宵の宿探し。高速道路を下りて入ったラ・フェールという小さな町の真ん中にあった結構な構えのホテルに部屋を問うた。

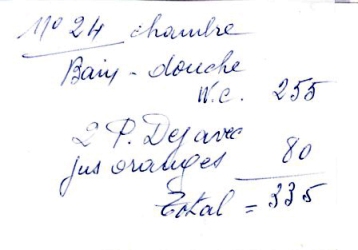

婆さんは部屋の明かりを点けて「宿賃は朝食付き2人で335フラン、夕食は出せないので外で食べてくれ」という。7、8台は停められそうな木造の屋根付きガレージまで別の婆さんがついて来て誘導してくれた。適当に停めたら後から来る車の邪魔になるからもっと壁に寄れ、とぎりぎりに寄せられた。

朝食は、パンとバターとジャムだけ、ナイフ一本でフォークがないフランス式。10セット以上のテーブルがある広いレストランに客は我々だけで他には誰もいない。昨夜の婆さん二人が入れ変わりでジュースだコーヒーだミルクだと世話を焼いてくれる。

辺りを見回すと、壁に作りつけの棚に時代物の大きな木製キャビネットの真空管ラジオ、その脇に40歳くらいと思われるシェフ姿の男性の巨大な白黒肖像写真と、さらにシェフを中心にした10人余りの集合写真が並んでいた。

謎は解けた。彼はどちらかの婆さんの連れ合いで、オーナーシェフだった人なのであろう。そして、かなりの隆盛を誇ったこのホテルレストランは、1960年頃のシェフの死により外の時代推移とは関係を断ち、そのままゆっくりと人も建物も調度もラジオも固有の時間の中を過ごして来たのであろう。

達筆の手書きの請求書を渡された。これは小切手だな、と小切手帳を探ったが、クレジット・カード可であった。婆さんはゆったりとした手つきで手動のインプリンターにICカードとカーボン紙をセットし、ガチャンとやった。

達筆の手書きの請求書を渡された。これは小切手だな、と小切手帳を探ったが、クレジット・カード可であった。婆さんはゆったりとした手つきで手動のインプリンターにICカードとカーボン紙をセットし、ガチャンとやった。ガレージでは壁ぎりぎりに我が愛車一台だけが停まっており、他に車が来た形跡はなかった。

2014年8月20日